TRIBUNE (parue dans Libération ce jour).

Quand un gouvernement coupe dans les budgets, les femmes sont les premières à en payer le prix. Après l’échec de François Bayrou et de son projet de budget austéritaire, nous voulons rappeler à son successeur que diminuer le financement des services publics n’est pas une fatalité : c’est un choix politique, et nous le dénonçons.

L’affaiblissement des services publics frappe deux fois les femmes

Les services publics sont un pilier de l’égalité. Leur affaiblissement frappe deux fois les femmes : comme agentes et comme usagères. Les métiers de la santé, de l’éducation, du social, du soin, de la culture sont massivement féminisés, parfois précaires, souvent sous-valorisés avec des conditions de travail qui se dégradent réforme après réforme. C’est pourquoi, monsieur Lecornu, vous devez renoncer à l’«année blanche» sur les salaires et à la suppression de postes qui surchargent toujours plus les agentes, fragilisent leurs carrières et réduisent leur pouvoir d’achat.

A lire aussi

«Les coupes budgétaires tuent» : la lutte contre les violences faites aux femmes menacée par l’austérité

Les femmes gèrent majoritairement l’organisation familiale et s’occupent des démarches administratives plus nombreuses, des soins, de l’accompagnement scolaire et extrascolaire des enfants. Selon l’Observatoire des inégalités, la répartition des tâches ménagères et familiales reste très inégalitaire, les femmes y consacrent une heure trente de plus par jour que les hommes et assurent l’essentiel du suivi éducatif et de santé.

Les fermetures de services publics, la disparition des maternités de proximité, le manque de places en crèche ou la réduction des structures de soin et d’accompagnement pèsent donc plus lourdement sur elles. Chaque service supprimé accroît leur charge mentale, allonge leurs déplacements et limite leur autonomie économique. Moins de services publics, c’est plus de charge qui leur incombe au prix de leur autonomie économique et de leur santé.

Les coupes budgétaires, comme le recrutement insuffisant de fonctionnaires, laissent craindre d’autres impacts sur les femmes. Car le gel de la revalorisation des aides sociales, des minima sociaux, des revenus concernent majoritairement les femmes, notamment les mères isolées. 94 % des familles monoparentales qui perçoivent le RSA ont des femmes à leur tête. De même, les femmes constituent 61 % des allocataires du minimum vieillesse (Aspa), un chiffre qui révèle l’impact de carrières souvent hachées, à temps partiel et avec des salaires plus faibles sur leurs pensions de retraite.

Les femmes touchent aussi plus souvent la prime d’activité que les hommes, car elles sont majoritairement employées à temps partiel. Sa non-revalorisation est un coup dur sur leur budget. Enfin, le doublement des franchises médicales ou les attaques sur l’AME les touchent davantage, car elles sont majoritaires à la tête des familles monoparentales. Chaque euro de plus de frais médicaux est un fardeau supplémentaire qui menace leur équilibre financier.

Etre enceinte ne doit pas être un facteur de précarité

Depuis mars 2025, une mesure injuste pénalise les agentes de la fonction publique enceintes : 10 % de salaire en moins dès le premier jour d’arrêt maladie ordinaire. Cette disposition est une honte : elle fait payer aux femmes leur état de santé, comme si porter un enfant était une faute. Dans un secteur déjà marqué par les inégalités salariales et la ségrégation professionnelle, cette régression est un scandale. Elle ajoute une violence économique au moment même où les femmes devraient être protégées. Etre enceinte ne doit jamais être un facteur de précarité.

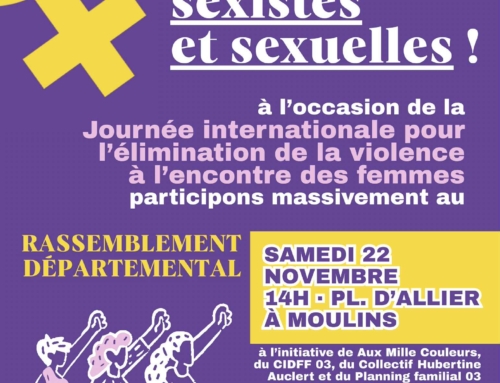

Les associations et les collectivités territoriales sont aussi en première ligne dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais elles le sont aussi dans les coupes budgétaires. La réduction de leurs dotations implique non seulement un affaiblissement des structures d’aide aux femmes victimes de violences, mais aussi un recul de la prévention et un abandon des associations de terrain, comme le planning familial.

C’est aussi prendre le risque de ruptures sèches dans les parcours d’accompagnement, avec moins de places d’hébergement et un accès aux droits réduit à sa portion congrue. Les femmes victimes de violences risquent de se retrouver isolées, alors même que les besoins explosent. La lutte contre les VSS n’est pas une option : c’est une urgence de santé publique et un enjeu démocratique. La fragiliser par des économies de bout de chandelle, c’est condamner les victimes au silence.

Les réductions budgétaires ne sont pas neutres, elles sont souvent sexistes. Elles touchent plus fortement les femmes : dans leurs droits, dans leur travail, dans leur vie quotidienne. Elles creusent les inégalités et fragilisent la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Nous, responsables d’organisations syndicales et féministes l’affirmons : les baisses de budget sont une violence faite aux femmes. Notre pays a, au contraire, besoin de moyens renforcés pour les services publics, pour les associations, pour les collectivités, afin de garantir les droits, la protection et l’égalité.

Parce que aucune société juste ne peut se construire au détriment des femmes, nous appelons à la mobilisation le 18 septembre : vos prétendues économies, ce sont nos vies.

Signataires : Sophie Binet Secrétaire générale de la CGT, Marylise Léon Secrétaire générale de la CFDT, Caroline Chevé Secrétaire générale de la FSU, Muriel Guilbert et Julie Ferrua Codéléguées de Solidaires, Laurent Escure Secrétaire général de l’Unsa, Sarah Durocher Présidente du Planning familial, Suzy Rojtman Porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), Maïna Cerniawsky Secrétaire générale et porte-parole de l’association Osez le féminisme ! , Ana Azaria Présidente Femmes Egalité.

ALLIER

ALLIER